空家等対策特別措置法とは?

制定の背景と目的

日本では少子高齢化や人口減少が進む中、空き家の増加が深刻な社会問題となっています。管理が行き届かない空き家は、倒壊の危険、景観の悪化、防犯・防災面でのリスクを招き、地域住民の不安を高めています。こうした問題に対応するため、2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空家等対策特別措置法)」が施行されました。この法律は、自治体が空き家対策に積極的に取り組むための法的根拠を提供し、所有者に対しても適切な管理を求めることを目的としています。

※空家等対策特別措置法の全貌(別記事)・・・詳しくはコチラ(参照:ハピネスホーム管理)

法律の概要と特徴

空家等対策特別措置法では、自治体が空き家の実態調査や所有者への指導、さらには管理不全空家の除却命令など、段階的な措置を講じることが可能です。また、地域の安全や生活環境の保全を最優先に、必要に応じて強制的に空き家を撤去する行政代執行も認められています。このように、単なる助言や勧告にとどまらず、実効性のある対策を推進する点が大きな特徴です。

「空き家」と「特定空家等」の違い

空家等対策特別措置法において重要なのは、「空き家」と「特定空家等」の違いです。一般的な空き家は単に人が住んでいない建物ですが、「特定空家等」とは、安全性や衛生上の問題、著しく景観を損ねていると判断された空き家を指します。特定空家に認定されると、所有者には法的な対応義務が生じ、自治体からの指導や命令の対象になります。

特定空家に認定される条件とは

特定空家の定義

特定空家とは、長期間放置されて著しく老朽化し、周囲に悪影響を及ぼすと認定された空き家です。具体的には、屋根の崩壊や外壁の剥がれといった構造上の危険があるもの、不衛生で害虫の発生源となっているもの、景観を著しく損ねているものなどが該当します。これらは自治体の調査によって総合的に判断されます。

認定されるとどうなる?所有者への影響

特定空家に認定されると、まずは自治体から改善に向けた指導が行われます。それでも改善が見られない場合には、勧告、命令と段階を踏んで強制力のある対応へと移行します。命令に従わない場合、罰金が科されることもあります。また、固定資産税の優遇措置が解除され、税負担が増す可能性もあります。

※特定空家と固定資産税の関係・・・詳しくはコチラ(参照:ハピネスホーム管理)

立入調査や行政代執行の可能性

所有者が改善措置を怠り、空き家の状態が地域にとって危険であると判断された場合、自治体は立入調査を行い、必要に応じて行政代執行を実施することができます。これは所有者の同意なしに空き家を取り壊す強制措置であり、費用は原則として所有者に請求されます。つまり、無関心では済まされない厳しい措置が取られる可能性があるのです。

空家等対策特別措置法の内容を3つの視点から解説

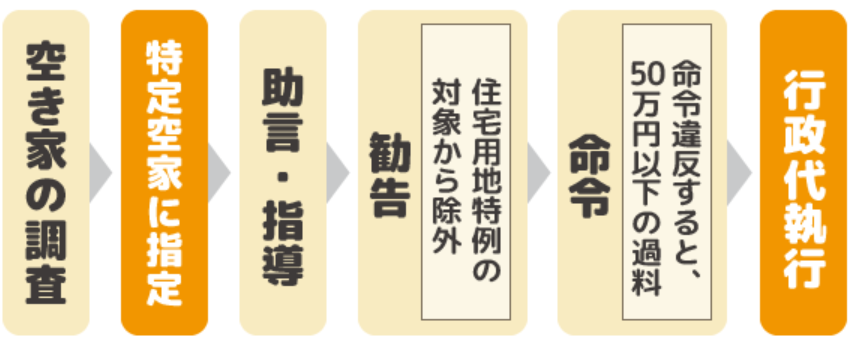

自治体の視点:指導・勧告・命令の流れ

自治体は空き家の情報収集からはじまり、状態に応じた対応を進めます。まずは所有者に対して適切な管理を求める「助言」や「指導」を行い、それでも改善されない場合は「勧告」へと進みます。勧告は公的記録にも記載され、社会的な影響も大きくなります。それでも改善されなければ「命令」に至り、最終的には行政代執行が実施される可能性があります。こうした段階的措置により、実効性と公平性を両立させています。(画像参照:NPO法人空家・空地管理センター)

所有者の視点:空き家管理と法的責任

空き家を所有しているだけで、一定の管理義務が課されます。例えば、草木の剪定や建物の点検を怠ると、近隣トラブルや自治体からの指導につながる恐れがあります。また、空き家の倒壊や火災などで他人に損害を与えた場合、民事上の責任を問われる可能性もあります。法律を理解し、適切に対応することが所有者としての責任です。

地域住民の視点:安心・安全な住環境の実現

空家等対策特別措置法は、地域の安心・安全な暮らしを守るための制度でもあります。倒壊の危険がある空き家が減ることで、通学路の安全が確保され、防犯面でも効果が期待できます。また、景観の改善や地域の資産価値向上にもつながるため、住民にとっても大きなメリットがあります。

空き家所有者がとるべき対策と注意点

空き家の維持管理のポイント

所有者が行うべき基本的な対応として、定期的な建物の点検と清掃、害虫・害獣の対策、草木の手入れが挙げられます。台風や地震の後は、被害の有無を確認することも重要です。遠方に住んでいる場合は、管理を委託することも選択肢になります。

空き家の売却・賃貸・活用方法

放置せず、有効活用することも対策のひとつです。不動産会社を通じて売却や賃貸を検討したり、空き家バンクなどの制度を活用する方法もあります。また、地域活性化の拠点や民泊など、新たな活用方法も広がっています。使い道がないと決めつけず、専門家に相談することが効果的です。

※空き家活用での民泊・・・詳しくはコチラ(参照:空家ベース)

法改正の動きや最新情報にも注目

空家等対策特別措置法は、社会状況に応じて見直される可能性があります。たとえば、2023年には法改正により、特定空家以外の空き家にも一部措置が適用できるようになりました。所有者としては、常に最新の情報を把握し、迅速に対応することが求められます。

まとめ:空家等対策特別措置法を正しく理解して行動を

本記事のまとめ

空家等対策特別措置法は、空き家問題の深刻化に対応するために制定された法律であり、特定空家に認定された場合には、所有者に対して法的な対応が求められます。自治体、所有者、地域住民それぞれの立場から見ても、この法律は重要な役割を果たしています。

今後の空き家対策に向けてやるべきこと

空き家を所有する可能性があるすべての人が、この法律の内容を正しく理解し、早期の対策を講じることが必要です。放置せず、活用や管理の選択肢を考えることで、トラブルを未然に防ぎ、地域にも貢献できます。これからの時代、空き家問題は他人事ではありません。今こそ、行動が求められています。

※空き家管理は【ハピネスホーム管理】・・・詳しくはコチラ

(管理地区:京都府 八幡市・木津川市・相楽郡、奈良県生駒市、大阪府堺市・高石市・枚方市、神奈川県横浜市・横須賀市・逗子市・葉山町)